Düsseldorf. Am Universitätsklinikum Düsseldorf wird das weltweit größte Register mit Daten von Patientinnen und Patienten gepflegt, die unter der bösartigen Bluterkrankung MDS leiden. Dieser „Datenschatz“ ist die Grundlage für wichtige Forschungsprojekte.

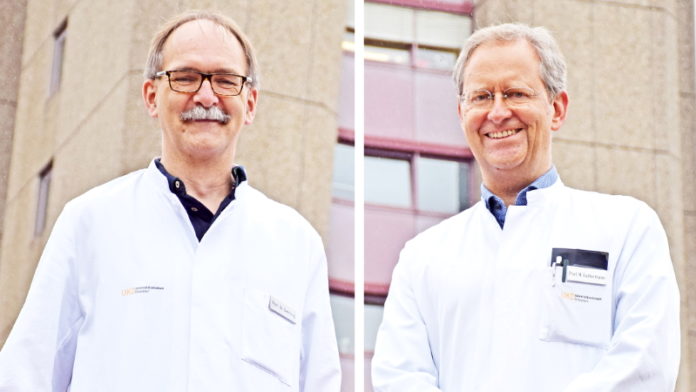

„Das ist ein Quantensprung in der Erkenntnis“, freut sich Prof. Dr. Ulrich Germing. Vor ihm liegt die Publikation einer aktuellen New Yorker Studie zum Myelodysplastischen Syndrom (MDS) – eine der häufigsten bösartigen Erkrankungen, die das Blut und das blutbildende System betreffen und für die es bislang keine ausreichenden Therapieoptionen gibt. Gemeinsam mit seinem Kollegen Prof. Dr. Norbert Gattermann hat er für die Studie Gewebeproben und anonymisierte Daten von rund 600 Patientinnen und Patienten aus dem Düsseldorfer MDS-Register und der MDS-Biobank zusammengestellt und zur Analyse bereitgestellt. Jetzt liegt das Ergebnis der Studie vor, das im Fachmagazin „Nature Medicine“ veröffentlicht wurde.

Prof. Germing und Prof. Gattermann sind Oberärzte in der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Klinische Immunologie am Universitätsklinikum Düsseldorf (UKD). Für beide Ärzte und Forscher steht das Düsseldorfer MDS-Register im Zentrum ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Seit 1982 werden am UKD Knochenmarkproben und Informationen über den Krankheitsverlauf von MDS-Patientinnen und -Patienten gesammelt. Das ist Detektivarbeit. „Unser Team verfolgt teilweise telefonisch nach, wie sich der Gesundheitszustand einzelner Patienten entwickelt, recherchiert Krankenunterlagen oder bestellt Patienten ein, damit wir uns vor Ort ein Bild machen können“, so Prof. Germing. Mittlerweile umfasst das Register Angaben zu etwa 8.500 Patientinnen und Patienten sowie von rund 2000 auch die Knochenmarkproben. „Das ist eine riesige Datengrundlage – besonders wenn man sich vor Augen führt, dass pro Jahr und 100.000 Einwohner altersübergreifend nur drei bis vier MDS-Erkrankte zu verzeichnen sind“, so Prof. Germing.

Für Forscher ein wahrer „Datenschatz“

Die Verknüpfung der biologischen Proben mit den klinischen Informationen der Patientinnen und Patienten erweist sich für die Forscher als wahrer Schatz. So gelingt es, verschiedene Ausprägungen der Erkrankung zu definieren und Krankheitsverläufen zuzuordnen. Das Ziel: Ansatzpunkte für Therapien zu finden. Letztlich wurde dies auch in der New Yorker Studie so praktiziert. Die Forscher haben sich unter der Leitung des Memorial Sloan Kettering Cancer Centers mit Mutationen des Gens TP53 befasst, dem sogenannten Genom-Wächter-Gen. Es hilft dabei, genetische Unfälle in Zellen zu erkennen und eine Reparatur zu organisieren. Die gewonnene Erkenntnis: Wenn nicht nur eines, sondern beide vorhandenen TP53-Gene nicht funktionstüchtig sind, haben Patienten mit MDS ein hohes Risiko, eine akute Leukämie zu entwickeln und an ihrer Knochenmarkerkrankung zu versterben. Außerdem ist davon auszugehen, dass diese Patienten schlecht auf Chemotherapie ansprechen. In diesen Fällen sollten andere, individualisierte Therapiemöglichkeiten erwogen werden.

Auch in anderen Bereichen der Onkologie werden die Ergebnisse der genannten TP53-Studie in Zukunft Auswirkungen haben, insbesondere darauf, wie Patienten in klinischen Studien zu Krebstherapien auf die Behandlungsarme verteilt werden (Stichwort: Stratifikation) beziehungsweise wie die Ergebnisse solcher Studien ausgewertet werden.

Neue Erkenntnisse für die Behandlung der PatientInnen

„Studien wie diese haben oft eine hohe klinische Relevanz, weil Prognosen erleichtert oder neue Erkenntnisse über das Ansprechen auf Therapien gewonnen werden“, erklärt Prof. Gattermann. Ihm ist es mit einem Forscherteam vor etwa fünfzehn Jahren gelungen, eine neue MDS-Entität – also eine bisher nicht bekannte Ausprägung der Erkrankung – zu definieren. Auch hier halfen die Daten aus dem MDS-Register. Bestimmte Auffälligkeiten in den Daten führten zu der Erkenntnis, dass es einen weiteren Typus der Erkrankung geben muss. Über aufwändige Sequenziertechniken – also die Untersuchung von Erkrankungsmerkmalen auf molekularer Ebene – gelang es, den neuen Typus zu beschreiben. Seit fast zwei Jahren ist bekannt, dass es ein Medikament gibt, das bei dieser besonderen MDS-Form eine hohe Erfolgsrate aufweist. „Wichtig für uns ist bei dieser Arbeit die enge Kooperation mit dem Institut für Humangenetik der Uniklinik Düsseldorf unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Dagmar Wieczorek. Hier kommt uns insbesondere die labordiagnostische Expertise zugute“, so Prof. Gattermann. „Bestimmte Erkenntnisse über Erkrankungen lassen sich nicht mehr nur über das Mikroskop gewinnen. Wir arbeiten daran, die molekularen Signaturen bestimmter Ausprägungen der Erkrankung zu entdecken.“

Spezialisiert sind die Düsseldorfer Forscher auf die therapieassoziierten MDS, also die Ausbildung der Erkrankung als unerwünschte Folgewirkung einer Chemotherapie, Strahlentherapie oder Radiojodtherapie. Es wird angenommen, dass rund zehn Prozent der MDS-Erkrankungen therapieassoziiert sind. Auch hier hilft das MDS-Register. „Wir können auf dieser Grundlage allerdings nur verlässlich arbeiten, weil die Fälle über die Jahre sauber gesammelt wurden,“ sagt Prof. Gattermann.

Die Daten-Detektive im Hintergrund sind also mit entscheidend für die Weiterentwicklung der Medizin, die eine bessere Behandlung dieser schwerwiegenden Erkrankung überhaupt erst möglich macht.

Weiterführende Informationen:

Myelodysplastische Syndrome (MDS) treten meistens im höheren Lebensalter auf. Bei den über 80-Jährigen entwickelt sich die Erkrankung pro Jahr bei mehr als 50 pro 100.000 Menschen neu. Ausgangspunkt der Erkrankung sind Fehlfunktionen der für die Blutproduktion verantwortlichen Stammzellen im Knochenmark. Betroffene leiden häufig unter Anämie-Symptomen – also zum Beispiel einer blassen Haut in Verbindung mit einer Minderung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit. Die Ausprägungen der Erkrankung sind vielfältig – ebenso die Therapieansätze, die sehr individuell angepasst werden müssen. Das Spektrum reicht von der Gabe von Bluttransfusionen und Medikamenten bis hin zur einzigen potentiell heilenden allogenen Stammzelltransplantation.