Duisburg. Cornelia Picker leidet über Wochen unter starken und schmerzhaften Durchfällen, kein Medikament hilft. Bis Ärzte an der Helios St. Johannes Klinik herausfinden, dass ihr Verdauungssystem aufgrund einer seltenen Erkrankung kurz vor dem Kollaps steht.

Statistisch gesehen trifft es nur drei von 100.000 Menschen in Deutschland. Doch für diejenigen kann es fatal enden: Ein Infarkt des Darms ist zwar eine sehr seltene, aber besonders tödliche Erkrankung. Dabei wird die Blutversorgung des Verdauungssystems durch ein plötzlich verschlossenes Gefäß unterbrochen. Von den Betroffenen überleben nur 30 Prozent. Auch für Cornelia Picker hätte es so enden können. Die 64-jährige Duisburgerin hat Anfang Januar gerade einen Routine-Eingriff am Oberschenkel hinter sich, als zwei Tage nach der Entlassung aus der Klinik der Durchfall beginnt. „Ich dachte erst, es wären noch die Nachwirkungen von der Operation oder Narkose, aber es hörte einfach nicht mehr auf“, erinnert sie sich. Sie geht zum Hausarzt und nimmt in Absprache zahlreiche Medikamente, isst nur kleine Portionen und lässt bestimmte Lebensmittel weg. „Ich habe wirklich alles probiert, aber es wurde nur wenig oder gar nicht besser.“ Morgens herrscht meist die Ruhe vor dem Sturm, Cornelia Picker frühstückt eine kleine Mahlzeit und kann mit leichten Einschränkungen ihren Alltag einigermaßen bewältigen, doch spätestens nach dem Mittagessen und vor allem in der Nacht gehen die Beschwerden los. Ihr Unterbauch schmerzt und rumort und schließlich kommt der Durchfall, oft über mehrere Stunden. „An Schlaf war kaum zu denken. Erst wenn alles raus war, ging es mir besser.“ Diese Symptome ziehen sich über Wochen, mal mehr, mal weniger stark. Zwischendurch halten nur Schmerzmittel die Rentnerin aufrecht. Sie geht nicht mehr aus dem Haus, verliert fast 10 Kilo, ist übermüdet und vollkommen erschöpft, auch für ihre zwei Enkel kann sie nicht da sein. Ihr Mann nimmt der gelernten Fotolaborantin in diesen Wochen alles ab, versorgt sie rund um die Uhr, erledigt die Einkäufe und managt den Haushalt. „Ohne ihn hätte ich das nicht geschafft.“ Ihr Mann fährt sie schließlich auch kurz vor Ostern Ende März in die Notaufnahme der Helios St. Johannes Klinik, als die Schmerzen nicht mehr auszuhalten sind.

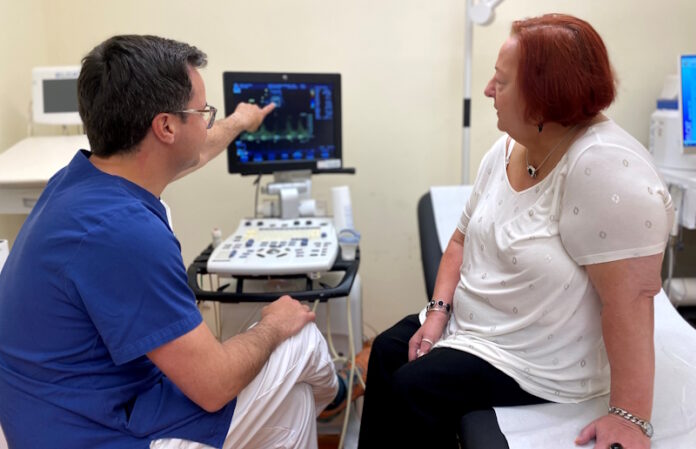

Dort kommt sie auf die gastroenterologische Station, die auf Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert ist. Die Ärzt:innen stellen Cornelia Picker in den darauffolgenden Tagen auf den Kopf, ordnen zahlreiche Untersuchungen an. Auch eine Computertomografie (CT) unter Kontrastmittel wird gemacht. Und offenbart endlich tief verborgen die Ursache ihres Leidens: Eine der beiden großen Darmarterien ist kurz vor dem Verschluss. Das bedeutet, Teile ihres Verdauungssystems werden nur noch minimal mit Sauerstoff versorgt. Ein Verschluss der Arterie – und damit ein Infarkt des Darms – ist eine reine Frage der Zeit. Die behandelnden Ärzt:innen rufen die Kolleg:innen der hauseigenen Gefäßchirurgie hinzu, sie übernehmen die Patientin direkt und leiten eine minimal-invasive Therapie in die Wege: einen Kathetereingriff, bei der ein Stent ins betroffene Gefäß eingeführt wird, das den Blutdurchfluss wieder herstellt. „Es ist eigentlich ein bekannter Routineeingriff am Herzen oder bei Stenosen in den Beinarterien. Aber am Darm ist es eher selten“, erklärt Dr. Konstantinos Meletiadis, Chefarzt der gefäßchirurgischen Abteilung in Hamborn. „Zum Glück aber machte die Seltenheit der Erkrankung den daraus folgenden Eingriff nicht komplizierter, denn auch das Darmgefäß ist am Ende ein Gefäß und damit kennen wir uns aus“, erklärt der erfahrene Operateur. Für Cornelia Picker ist es die bestmögliche Nachricht und ihre Erleichterung riesengroß, als ihr behandelnder Arzt, der leitende Oberarzt der Abteilung, Mattias Geldof, ihr endlich sagen kann, woher Schmerzen und Durchfall rühren und dass es eine Behandlungsoption gibt. „Mir sind in dem Moment so viele Steine vom Herzen gefallen,“ erinnert sie sich, „denn es bestand ja die berechtigte Hoffnung, dass dieser Eingriff mir mein Leben zurückgeben würde.“ Schon kurz nach der Diagnose steht der OP-Termin. Der Eingriff dauert nicht lang, die Gefäßchirurgen platzieren einen Stent millimetergenau in der betroffenen Arterie. Sofort fließt das Blut wieder wie es soll, der Darm wird ausreichend versorgt, es ist geschafft.

Das spürt auch Cornelia Picker nach dem Abschütteln der Narkosereste: „Bei der ersten kleinen Mahlzeit war ich fast ein wenig aufgeregt.“ Doch die Schmerzen bleiben aus, auch der Durchfall kehrt nicht zurück. „Ich bin allen hier in der Klinik so unendlich dankbar, vor allem dafür, dass sie sich so rührend gekümmert und über den Tellerrand geschaut haben.“ Damit meint die Meidericherin die Teamarbeit innerhalb der Klinik, denn nur weil die Abteilung der Gastroenterologie direkt die Kolleg:innen der Gefäßchirurgie miteinbezogen hatte, konnte ihr so schnell geholfen werden. Ein wichtiger Baustein innerhalb von Krankenhäusern, von dem die Kolleg:innen selbst, aber vor allem die Patient:innen profitieren. Das weiß auch Chefarzt Konstantinos Meletiadis: „Das gebündelte Wissen, das wir hier über die Fachabteilungen hinweg vorhalten, ist mit das beste ‚Arzneimittel‘, das wir haben. Denn in unserem Körper hängt alles miteinander zusammen, wie man an dem Fall von Frau Picker sehr gut sehen kann.“

Was genau die Durchblutungsstörung der Rentnerin verursachte, lässt sich nicht eindeutig erklären, sie hatte schon in der Vergangenheit mit Ablagerungen in den Arterien zu kämpfen, auch ihre Diabetes-Erkrankung mag eine Rolle gespielt haben, denn dadurch steigt das Risiko für Gefäßschädigungen. Wichtig ist nun, dass der Blutfluss zum Darm ambulant regelmäßig kontrolliert wird, dann stehen die Chancen gut, dass die Erkrankung nicht zurückkehrt. Für Cornelia Picker ein Muss: „Ich werde lieber einmal mehr als einmal zu wenig einen Termin machen. Diesen Leidensweg möchte ich nicht noch einmal gehen.“